創 / Process

5分で読める

北海道・知床半島にある北こぶし知床 ホテル&リゾート。そのホテルにある世界遺産を望む流氷サウナがリニューアルしました。流氷をイメージして直線的なデザインを力強く表現したKAKUUNAと、木の洞窟をイメージして緩やかな曲線でうねりを描いたUNEUNA。このプロジェクトの発端となった大西さんに、プロジェクトに懸けた想いや実際にどのように困難に挑んだのか、お話を聞きました。

【創】困難に挑む決意とものづくりの現場

──実際の設計を進める中で、どのような課題がありましたか?

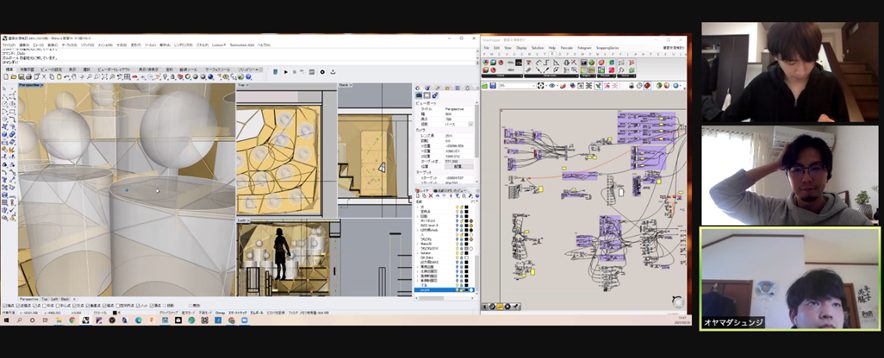

最初の壁は、3DCADを扱える人材が社内にいなかったことです。そこで、休憩所プロジェクトにも携わってくれた学生の中の1人に「一緒にサウナをやってほしい」とお願いしました。

彼は複雑な3D設計やパース作成が得意で、設計段階から大きな支えになってくれました。さらに職人たちにも初期段階からミーティングに参加してもらい、「どうすれば美しく、かつ長く使える空間をつくれるか」を議論しながら進めました。

── 二つ目の課題は?

デザインと実現性の両立でした。「こう見せたい」「もっとこうしたい」と理想を追求する一方で、サウナという高温多湿の環境に耐えられるかを徹底的に調べる必要がありました。池袋の人気施設「かるまる」を訪れて3D加工された手すりの施工方法を観察したり、構造を研究したりと、リサーチにも力を注ぎました。 正直、人がいなくなったサウナの中を裸の僕がじろじろ観察していたのは、今思うとやばい光景だと思いました(笑)

── 調査の中で見えてきたものは?

木材の収縮や接着剤の耐久性が大きな課題でした。そこで実物大のパネルを製作し、実際に知床のサウナに設置して2か月ほど実験しました。

結果を確認することで木材の動きや接着の持ちを把握し、図面に反映することができました。単にデザイン性だけではなく、メンテナンス性や耐久性を兼ね備えた設計につながったのです。

── 材料の選定ではどのような判断を?

当時は輸入材が主流でしたが、私たちは地域性を活かすべきだと考えました。最終的にヒノキを選び、その香りや質感をサウナ空間に反映させました。国産材を積極的に使うことで、地域とのつながりも意識しました。

──施工の工夫について教えてください。

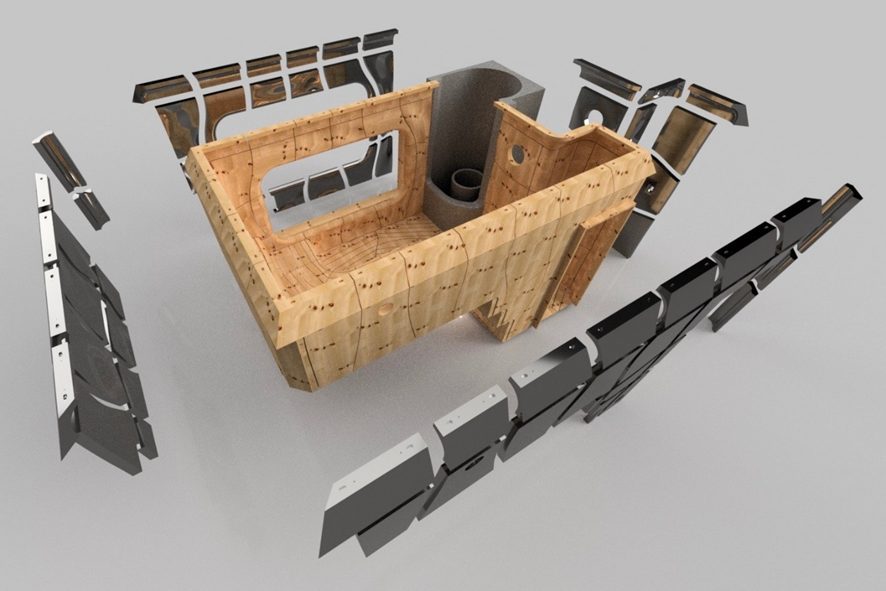

愛知から知床までは距離があるため、現地施工は地元ゼネコンさんにお願いしました。そのため事前に社内でサウナを実寸で仮組し、各パネルに番号を振りました。現地ではその順番通りに組み立てれば完成するように仕組みを整えたのです。結果として、職人が現地に行かずとも完成でき、社内でも新たな成功体験となりました。

── 細部の設計にはどのような工夫を?

パネルの取り付けにはオスメスの仕組みを採用し、はめ込み式にしました。これによって木材の伸縮を吸収でき、不具合があっても該当パネルだけを交換可能です。さらに照明カバーや扉の取っ手もオリジナルで設計しました。機能性を持ちながらデザインの一部として空間に溶け込む仕掛けを随所に施しました。こうした細部までのこだわりが、唯一無二のサウナ体験を支えています。

──完成までに最後に取り組んだことは?

「慣らし運転」です。木材は急激な高温多湿にさらされると割れや反りが起こりやすいため、1週間かけて徐々に温度を上げていきました。ヒノキ特有の香りも慣らすことで落ち着き、バランスが整いました。竣工式を迎える頃には空間も素材も安定し、安心してお客様に体験いただける状態に仕上がったと思います。

設計から施工、そして完成に至るまで、数々の課題と挑戦が積み重なり、一つのサウナが生まれました。次章では、その完成した空間がどのように人々に受け入れられ、新たなつながりを生み出していったのかを見ていきます。